當我們賴在一起––賴和和他的鄰居們

撰文/林雲清

攝影/劉侑禎

從「賴和紀念館」出發,穿過中正路,就在紀念館對面一條不起眼的小巷內,紀念館的志工指著一根像是埋在紅磚牆內的灰色柱體說:「這就是賴和醫館僅存的遺址。」時移事往,若沒有看過醫館的舊照片,這一根小石柱很難讓人想像,當時的「和仔仙」也是「台灣新文學之父」的賴和,曾在這裡行醫濟世。

這是「賴和紀念館」招牌活動「賴和文學地景小旅行」的第一站,這條名為「當我們賴在一起」的主題路線,拜訪的地點依序為:賴和醫館、鄰保巷、慈生仁愛院、磺溪醫院、王敏川故居,這些地方圍繞著三個彰化在地重要歷史人物,分別為賴和、楊老居以及王敏川,在當時,他們三位住的近,都是鄰居。

為台人發聲的楊老居醫生

楊老居是台灣文化協會的成員,也是日治時期的民選議員。解說志工告訴我們,在一九三六年,彰化市議會開議時曾發生一件小故事,據說當彰化市役所提案日人小學擴建學校經費預算審查時,民選議員楊老居站起來向當時的市長兼議長佐藤房吉嚴厲大聲的發言反對,他認為若要擴建就學率逐年升高的臺胞學子就讀的公學校校舍,的確有其必要,但是對於人數不多,又不可能急遽增加學童的日人子弟就讀之小學校的校舍擴建,僅僅只是增加彰化市民的負擔,因而應該要刪除。

鄰保館與慈生仁愛院

平生養撫孤恤貧為理念的楊老居,有兩項重要的建設。其一就是「鄰保館」,舊稱「乞食寮」,是由當時的市長石錫勳與楊老居一起搭建的,用意是為了使貧困的人們有棲身之地。1936 年賴和抄錄的〈辛酉一歌詩〉,便是「乞食寮」的老吟遊詩人所提供。不過,現在地主打算將這些建築拆除並興建大樓,為此,賴和基金會還發起「鄰保館行動」,希望透過口述歷史與田野調查工作,為這塊具有歷史意義的區域,留下紀錄

楊老居另外一項建設,則是在1952 年創立的「磺溪醫院」,現遷址並更名為「慈生仁愛院」,用來收留失孤的孩子。 1980 年增設身障教養所,為身障者提供收容教養的服務。走出鄰保館,沿著著巷子往前走不久,便可到「慈生仁愛院」,院內的草地上立有一尊楊老居先生的銅像,慈愛的面容彷彿正在思考著「這個社會需要什麼?」,這是楊老居先生一生的志業。

為台灣抗爭的王敏川先生

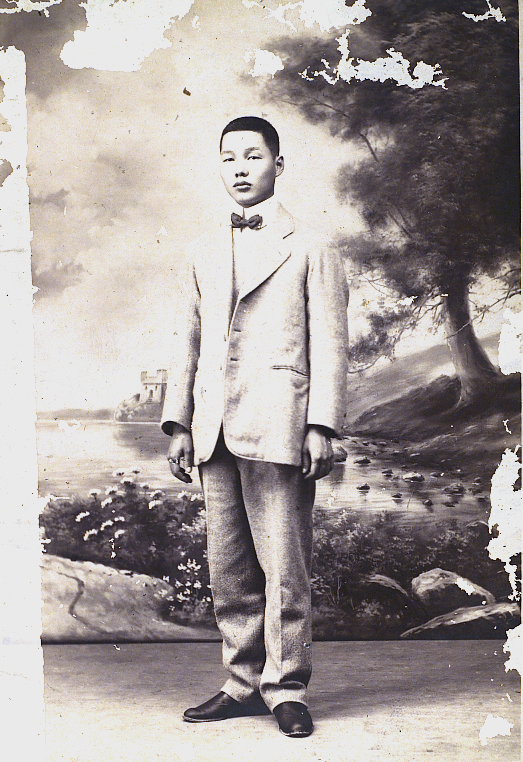

賴和還有一位年長他七歲的鄰居兼校友,王敏川。他於 1919 年自公學校畢業後,任教於彰化公學校(現今彰化中山國小),同年,進入早稻田大學並接觸社會主義。 1920 年擔任《台灣青年》的編輯工作,並加入「台灣文化協會」,回台之後,積極投入文化啟蒙的工作。王敏川一生致力於投入非武裝抗日運動,為勞工、農民們爭取權益。

關於王敏川,解說志工說,在戰後,他曾被國民黨政府列為「抗日英雄」,進入忠烈祠,但 1958年,國民黨宣稱王敏川為「故台共匪幹」,其忠烈祠牌位因此遭到撤除。事實上,王敏川未曾加入台灣共產黨,直至 2010 年,才又將王敏川重新供奉於彰化縣忠烈祠。

走出「慈生仁愛院」的巷子,順著中正路走,就能抵達王敏川先生的故居,有著綠色招牌的「自然美」店面,雖然與昔日的樣貌已大不相同,但是卻能讓人確切地感受到,曾經有個這樣為台灣、為社會、為百姓著想而奮鬥的人在這片土地上存在過。

-

Tagged 我想守護的你, 漫畫, 眷村, 虎尾建國眷村, 陳小雅